Nous nous sommes tous interrogés devant les intitulés de postes ronflants et abscons que l’on peut lire sur Linkedin. Ainsi, nous avons les « last mile mail manager » ou les « flour processing manager », ce qu’en d’autres temps, nous aurions appelé les facteurs et les boulangers.

Parallèlement des théories de management pléthoriques ont envahi la dialectique du travail avec des concepts aussi séduisants qu’un horoscope, car tous peuvent se reconnaitre dans la promesse.

Vient s’ajouter au manager, le concept de leader qui doit être cette personne enthousiaste et charismatique qui se doit, à l’américaine, de trouver tout « amazing », être « excited » à tout bout de champ et dont la mesure sera le degré d’extase provoqué à l’auditoire.

Les informaticiens se souviennent des attitudes de prédicateur de Steve Jobs (feu DG d’Apple) et les entrées simiesques de Steve Ballmer (ex-PDG de Microsoft) dans des shows calibrés qui auront forgé la légende du leadership et placé le curseur du bon leader.

Qu’est-ce qu’un dirigeant ?

« Les missions de direction concernent ceux qui exercent des responsabilités, dirigent un service et réalisent des tâches de prévision, de commandement, de coordination ou de contrôle ».

Un peu responsable, prévoit à l’occasion, commande la moindre, coordonne souvent ou effectue des tâches de contrôle, finalement qui n’exerce pas au moins l’une de ces missions ?

Le manager est peu ou prou un dirigeant, dont tous aspirent au titre, tellement plus valorisant que rester simple exécutant.

Dès lors, les entreprises regorgent de managers de toutes sortes avec toutes les dérives que la littérature du management a abondamment commentées (pigeonnier, silo, balkanisation, etc.).

Je note que le phénomène est particulièrement aigu dans les grandes entreprises. Les petites structures, plus proche du « faire » ne s’embarrasseront naturellement pas de ces pesantes et inutiles technostructures.

Je vois dans l’acte de diriger les missions particulières suivantes :

- Synthétiser de l’information et décider ;

- Donner des directions et contrôler la bonne exécution ;

- Fixer des objectifs et améliorer la performance ;

- Proposer une stratégie (ce qui devrait être fait par le conseil d’administration)

Organisation des structures

Les grosses structures divisent leurs activités en départements et en services qui constituent autant de cases dans l’organisation, pilotée le plus souvent dans une démarche bureaucratique.

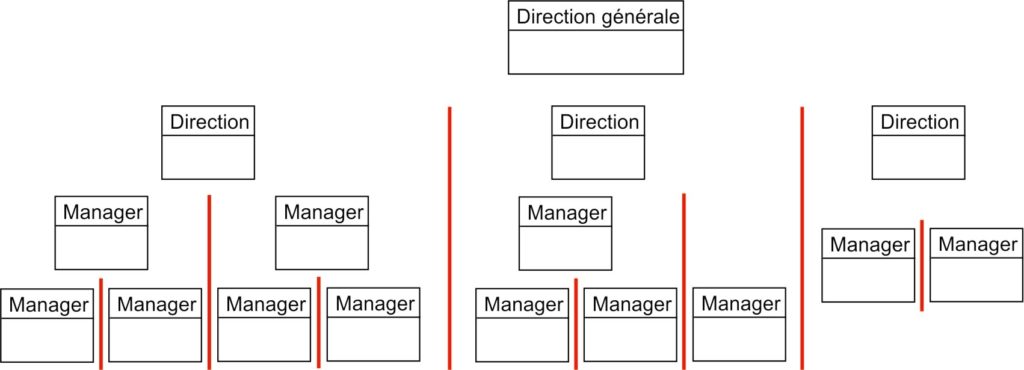

Chacune des cases constitue une cage organisationnelle. En rouge dans le schéma, les barrières de communication qui favorisent les fameux silos.

Ainsi, on comprend rapidement que ces cages organisationnelles laissent peu de marge aux responsables respectifs.

De plus, cette atomisation de la structure développe toutes sortes de comportements déviants qui ne bénéficient pas à l’organisation. En effet, ces chaines de commandement, qui se veulent très efficaces, ignorent les facteurs humains tels que les intérêts individuels et les agendas cachés qui font que tous ne tirent pas à la même corde.

Je note qu’un responsable qui a peu de liberté de décision, qui ne fixe pas les objectifs et encore moins la stratégie, ne dirige pas. La fonction qui consiste à conduire des tâches opérationnelles est plus proche d’un contremaitre ou, dans les administrations, d’un chef de service. Dès lors, le titre de manager ou de directeur me semble usurpé.

Dynamique du mouvement

Une organisation très hiérarchisée ne pose finalement pas de problèmes particuliers, à condition que l’environnement soit très homogène tel que Lawrence & Lorsch l’ont relevé dans leur théorie de la contingence.

En palier, c’est-à-dire dans une production de biens ou de services dans un environnement constant et prévisible, ce type d’organisation fonctionne très bien, à défaut d’être épanouissant pour ceux qui en font partie.

En revanche, le bât blesse lorsque le contexte évolue, car il nécessite une adaptation de l’activité et des organisations.

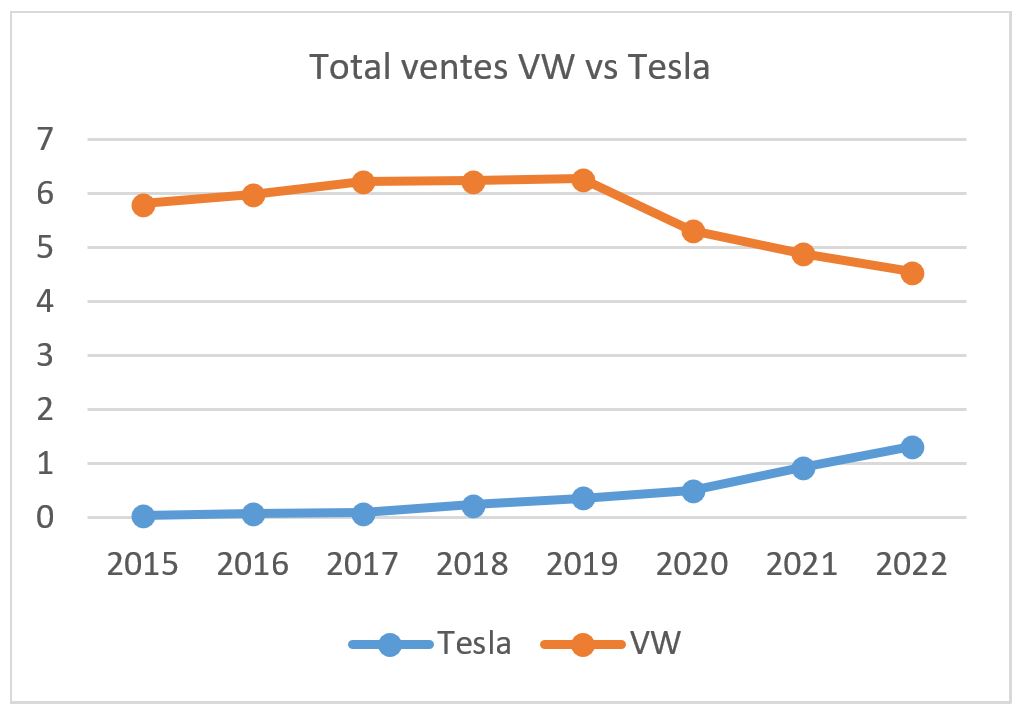

Les changements de contexte peuvent avoir plusieurs origines. Lorsqu’il s’agit de prévenir les risques et de fixer une stratégie, on peut s’interroger en s’appuyant sur cinq forces de Porter. Ces cinq forces déterminent la structure concurrentielle et donc la profitabilité d’une industrie. Ces forces sont : le pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des clients, la menace des produits de substitution, la menace de nouveaux entrants, la concurrence intra-sectorielle, à laquelle nous pouvons ajouter le changement de législation.

Il me semble que les risques actuellement les plus élevés en Europe sont :

- Les technologies disruptives qui changent la chaine de valeur

- Les sources de revenu qui se tarissent

Le numérique représente bien entendu le risque le plus élevé pour les organisations. Il est inutile de rappeler les changements qu’ont provoqués l’informatique, puis internet et maintenant l’IA dont les impacts ont été déterminants dans les organisations au cours de ces 40 dernières années.

Le manager sous pression

Dans cet environnement, le manager est mis sous forte pression pour impulser le changement.

Toutefois, comme nous l’avons vu, le manager-contremaitre évolue dans une case dans laquelle il dispose d’une autonomie très limitée. Il reçoit des injonctions de changement et de réinvention du métier en n’ayant finalement aucune compétence pour le faire.

De plus, la pression provient d’une direction qui n’a souvent aucune expérience du changement et souvent aucune vision d’avenir dans la dynamique de l’évolution.

Dès lors, l’organisation fait ruisseler la pression au changement sans réel plan. Cette schizophrénie managériale va produire beaucoup d’instabilité non productive.

Le manager-contremaitre devient responsable de l’échec, en réaction, la hiérarchie identifiera des réticences au changement, et augmentera encore la pression dans un cercle infernal et totalement stérile.

Le pauvre manager-contremaitre, responsable compétent de l’opérationnel, devrait se transformer en un spécialiste des organisations, un spécialiste de la disruption et un visionnaire. Ce qu’il n’est évidemment pas.

C’est là que les coaches de toutes sortes vont intervenir avec les mots clés qui vont résonner chez les acteurs de ce théâtre. La bienveillance va plaire aux personnes maltraitées, l’art de sortir de sa zone de confort va séduire les directions et la quête de sens va parler à tous ceux qui sont enfermés dans un travail aussi alimentaire qu’inintéressant.

Dirigeants et technologies

Le numérique est l’exemple même du « perturbateur de la tranquillité », un facteur clé du changement qui a profondément modifié les usages de la société.

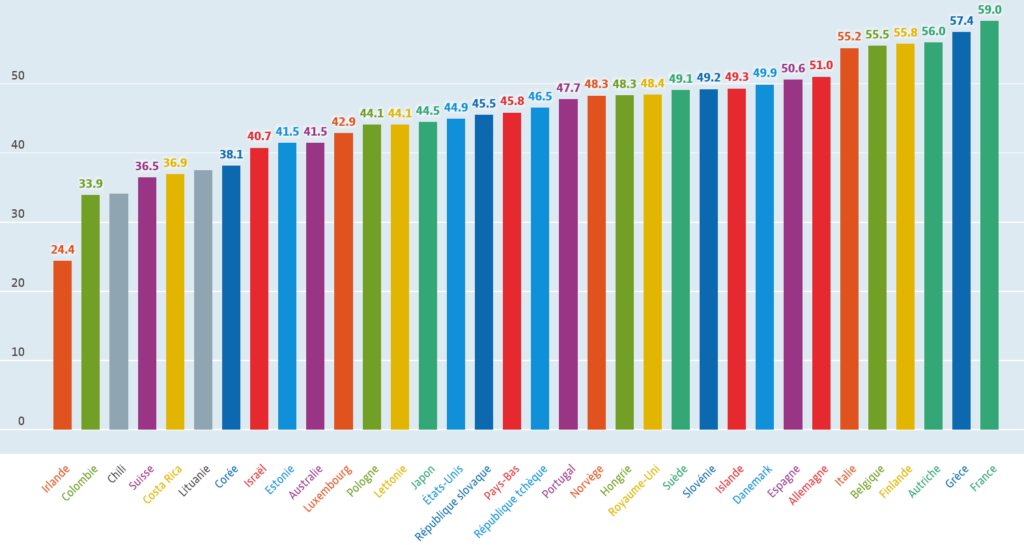

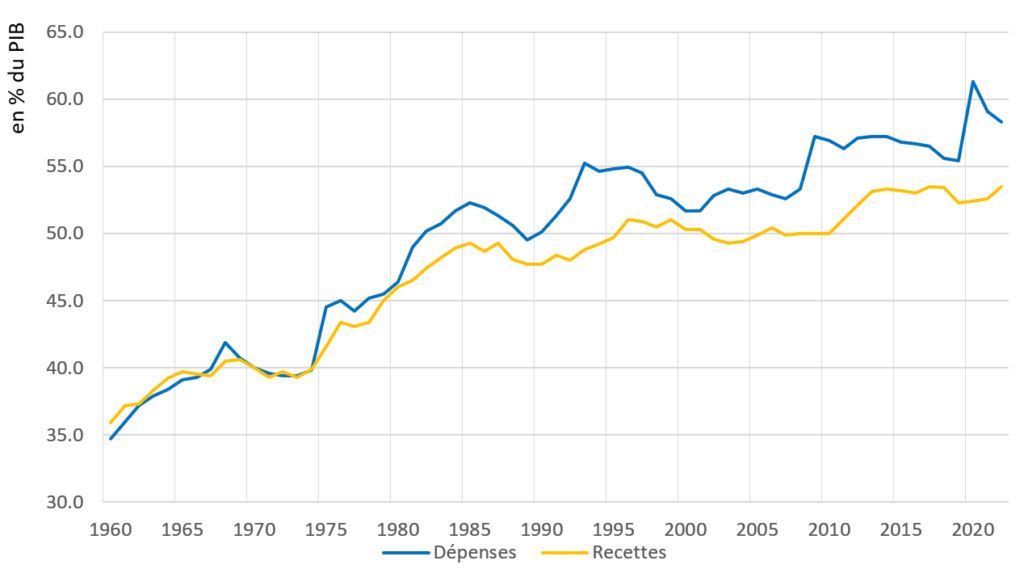

En me penchant sur les nombreux « livres blancs » publiés par la Communauté Européenne, je constate que le sujet est abondamment et intelligemment défriché. Il n’y aurait qu’à dérouler les plans…

Pourtant, malgré toute cette littérature, force est de constater que le déploiement dans les administrations publiques n’a pas eu lieu. Depuis plus de 30 ans, les archaïsmes demeurent et les actions ne dépassent pas la déclaration d’intention.

Pourquoi ces échecs répétés ? Tout simplement parce que le changement ne se décrète pas. Il ne suffit pas de mettre la pression sur les managers-contremaitre pour provoquer la disruption. Tout au plus, on crée de la frustration et de la misère morale.

À ce titre, il est intéressant de se pencher sur la dernière version du COBIT, un référentiel des bonnes pratiques du management du système d’information. Ce référentiel implique explicitement la direction générale dans le processus stratégique de l’IT.

En clair, l’IT n’est pas une affaire limitée aux informaticiens avec des injonctions floues et mal comprises des stratèges et des dirigeants d’entreprise. Des informaticiens qui finissaient immanquablement par porter le chapeau du désastre. Désormais, la responsabilité incombe aux plus hautes instances de l’organisation.

Evoluer

Les organisations traditionnelles ne sont pas adaptées pour supporter les ajustements que leur environnement leur impose. De plus, elles pervertissent leur propre gouvernance en demandant à des subalternes d’être les moteurs du changement, la direction générale profitant au passage de se décharger de la responsabilité du risque de l’adaptation.

Le manager-contremaitre n’a pas une vue globale du fonctionnement de l’organisation et reste prisonnier de sa cage. Par exemple, la moindre des collaborations transversales à toutes les chances de se perdre dans d’interminables séances de coordination dont il ne sortira rien.

Dès lors, lui faire supporter la charge de la réforme constitue une inversion des rôles et procède d’une certaine malhonnêteté. Cette malhonnêteté trouve son paroxysme lorsque, comme solution de contournement au supposé immobilisme du manager, la direction va proposer un coaching pour lui débloquer les chakras.

Conclusions

Il appartient aux directions générales de prendre leurs responsabilités, en adaptant la structure, l’organisation et les produits.

Elles déclareront leur vision de façon claire, réaliste et partagée.

Elles communiqueront le plan qui permet d’atteindre les objectifs qu’elles auront décidés.

Elles mesureront l’impact de leur décision et le réalisme de leur volonté, en adaptant au besoin les ressources pour atteindre leur but.

Elles assumeront leur décision et ne trouveront pas des lampistes pour justifier les nécessaires échecs.

Ainsi, je suis prêt à parier que la question de la légitimité et du leadership ne se posera plus, il s’imposera de fait. Tout comme le sens qui semble tant manquer aux collaborateurs.

Au passage, pensez à vous débarrasser des personnes qui créent de la misère dans vos organisations, ceux qui dirigent par l’intimidation et la manipulation sans apporter une réelle plus-value, ceux connus sous le qualificatif de « sales cons ». Vos collaborateurs vous diront merci 😊

© Pascal Rulfi, mai 2024.

Téléchargez l’article : Tous managers