L’art du management est un sujet qui interroge. D’un côté les tenants de pratiques qui fleurent bon l’ésotérisme New Age et de l’autre les adeptes d’agissements plus conservateurs, avec tous les excès que peuvent produire les ayatollahs de la doxa, d’un côté comme de l’autre.

L’actualité managériale nous abreuve de bienveillance, de participatif et d’agilité qui sont présentés comme autant de recettes de bonheur et de réussite dans les organisations.

A ce titre, le livre « Leadership, agilité, bonheur au travail…bullshit ! » [Christophe Genoud, 2023, Vuibert] dénonce avec force arguments les dérives et la vacuité de ces gesticulations managériales.

Cet ouvrage, scientifiquement étayé, met en perspective les prétentions des marchands du temple du management et apporte un éclairage salutaire au débat.

Toutefois, je m’aperçois que plusieurs concepts dénoncés dans le livre ont fait partie de mes pratiques managériales.

Suis-je un Monsieur Jourdain du fake management ? Me suis-je égaré dans des turqueries sans m’en rendre compte ? Je ne le pense pas.

Le cas de l’informatique

Evoluer dans le secteur des technologies de l’information impose son lot de contraintes : la technologie avance extrêmement vite, rien n’est jamais acquis, les complexités sont extrêmes et les évolutions souvent sont disruptives.

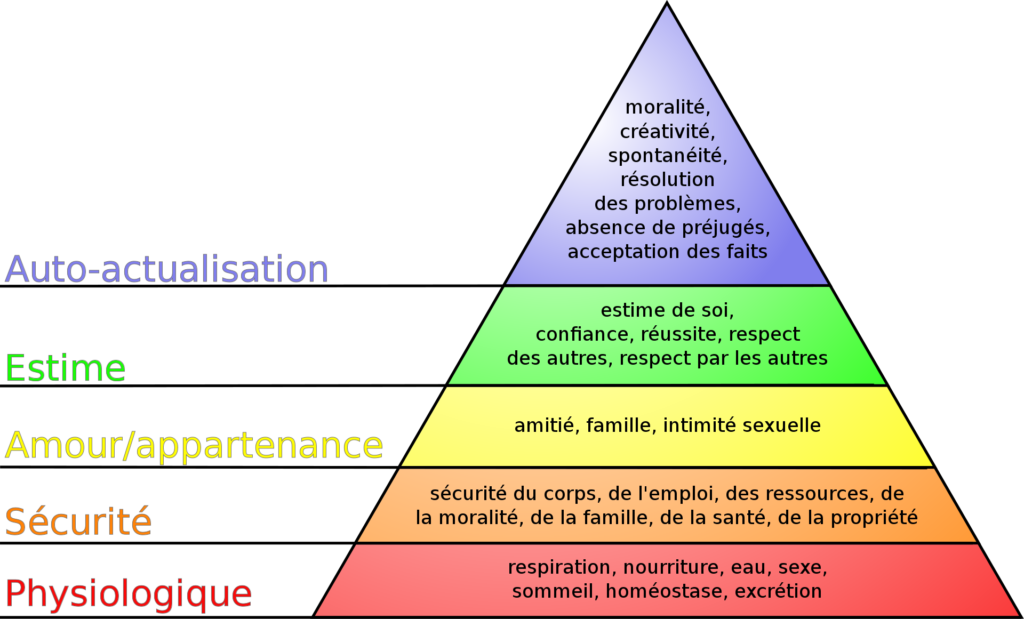

Pyramide des besoins selon l’interprétation de la théorie de la motivation de Maslow (1968)

Le numérique change en permanence, il est structurellement instable. Par conséquent, il n’offre pas de sécurité pour celui qui évolue dans cet environnement, ainsi, le second niveau des besoins selon Maslow se trouve mis à mal.

Complexe et mal comprise par l’ensemble de la population, l’informatique et ses techniciens sont facilement sujets aux moqueries voire au mépris. Pensez à la parodie « Michel ingénieur informaticien » sorti en 2000 et qui caricaturait l’informaticien entre crétin et autiste.

Vu de la pyramide de Maslow, l’estime de soi, le respect des autres et par les autres ainsi que l’appartenance ne sont pas vraiment acquis.

En revanche, l’informaticien peut se reconnaître dans la créativité, la résolution de problème et l’acceptation des faits. Cette activité qui implique haute technicité et forte capacité d’abstraction correspond au besoin d’accomplissement de soi.

Dès lors, sur les cinq niveaux des besoins identifiés par Maslow, on déduit rapidement qu’une activité dans l’informatique est fortement déstabilisante voire inhumaine.

Le haut niveau d’abstraction n’encourage pas l’interaction entre humains, la tendance étant de se réfugier dans la technique.

Ce tableau brossé, il faut maintenant imaginer comment gérer des troupes dans un environnement aussi instable. Car autant le dire tout de suite, le management vertical, l’intimidation et les ordres brutaux ne fonctionnement pas.

Concepts appliqués

Dans ma pratique professionnelle, j’ai utilisé avec succès trois concepts abordés par le management « bullshit » : l’agilité, le design thinking et sortir de la zone de confort.

L’agilité qui n’est pas à prendre au sens littéral puisqu’il s’agit de méthodes issues de l’ingénierie logicielle. Plusieurs référentiels théoriques ont décrit les approches agiles, dont Scrum et eXtreme Programming.

Ces approches reposent sur une planification adaptative (contrairement aux projets figés traditionnels), un développement évolutif, des livraisons échelonnées et une amélioration continue. Elles permettent des réponses flexibles au changement.

Sans rentrer dans les détails, ces approches sont devenues possibles grâce à l’évolution des technologies en matière de développement de logiciels.

La mise en œuvre de l’agilité nécessite une phase d’acculturation des parties prenantes pour appréhender la méthode. L’approche doit impérativement être progressive pour que les ingénieurs et les clients apprennent à maîtriser ce type de collaboration. Il ne suffit donc pas de se déclarer agile pour l’être.

Toutefois, une fois la maturité acquise, ainsi qu’une bonne collaboration entre les parties, les bénéfices sont indiscutables et les résultats surpassent de loin ceux obtenus par les méthodes traditionnelles.

En tout état de cause, sorti de l’ingénierie logicielle, l’agilité dont se prévalent nombre de cadres n’est qu’une imposture qui ne séduit que les tartuffes du management.

Le desing thinking, qui ambitionne de favoriser l’innovation dans la co-création, semble plus profiter aux gourous du post-it animateurs de workshops, qu’à l’innovation effective.

En revanche, sans prendre le modèle au pied de la lettre, une forme adaptée de desing thinking permet de mettre l’usager au centre de la conception, ce qui évite les errements des techniciens qui imaginent ce qui est bon pour le client sans une vraie considération d’ergonomie et de logique.

Pour s’en convaincre, il suffit d’utiliser une borne de parking ou d’automates à ticket. Dans la majorité des cas, ces appareils laissent l’utilisateur dubitatif devant le manque d’ergonomie de la machine.

Pourtant si on interroge le technicien, il répondra : « c’est simple, yaka… ».

La dissonance entre la perception de l’usager et du concepteur est criante, le design thinking peut largement améliorer les usages.

Enfin, sortir de la zone de confort n’est pas qu’un artifice pour pousser les réfractaires au changement en les accusant d’immobilité coupable.

J’ai utilisé la ré-interrogation productive, voire la déstabilisation, comme une impulsion continue dans le management des équipes. Dans un secteur technique dont l’évolution est fulgurante, l’instabilité chronique que provoque ce domaine est intrinsèquement anxiogène. Par une réaction assez naturelle d’auto protection, les équipes ont tendance à construire des certitudes et minimiser l’effet des changements.

Dès lors, sortir de la zone de confort est une nécessité pour identifier et intégrer les évolutions qui ne manquent pas de se produire. S’en affranchir présente un risque très élevé de distanciation et de disqualification.

Toutefois, l’instrument est délicat à manipuler. Utilisé par un management qui ne sait pas où il va ne fera que martyriser les collaborateurs et cela devient effectivement une manœuvre qui permet le plus souvent aux cadres de transférer leurs responsabilités sur ceux qui n’ont pas à les prendre.

Cette attitude peut être constatée dans les injonctions de « transition numérique » où des dirigeants créent artificiellement une tension pour poursuivre des objectifs inconnus qu’ils ne maîtrisent eux-mêmes pas.

Ainsi employé par les tartuffes de la disruption décrétées, les résultats sont rarement probants.

En revanche, lorsque le management a une idée assez claire des objectifs qu’il souhaite atteindre, « l’inconfort productif » contribue à réaliser des projets ambitieux. Nul ne peut nier les résultats spectaculaires chez Tesla ou Apple, dont les CEO ont montré un grand charisme doublé d’une réputation de sales cons.

And so what ?

Ces brefs exemples montrent que tout n’est pas à jeter dans les nouvelles propositions du management.

En revanche, il est parfaitement illusoire de piocher au hasard dans un réservoir de recettes à la mode en espérant des résultats étincelants.

J’ai entendu un politicien qui ambitionnait de rendre l’état agile, j’ai vu l’installation d’un babyfoot dans une entreprise industrielle, j’ai constaté la mise en œuvre du télétravail qui n’était rien d’autre qu’un 80% payé 100% sans contrepartie.

Dans un cas comme dans l’autre, il s’agissait de gesticulations managériales qui n’avaient absolument aucune chance de produire quoique ce soit de positif. Tout au plus, quelques consultants en bienveillance ont décroché des mandats et le management s’est targué d’un modernisme de bon augure dans leur communication.

Diriger ne s’apprend pas dans les livres. Mécaniser le management est une illusion et compter sur des recettes universelles est une démarche qui témoigne d’une certaine paresse.

Diriger demande une expérience qui se forge dans la durée et qui demande une bonne dose d’introspection.

De plus, la façon de diriger dépend fortement du type d’activités et des objectifs à atteindre.

Diriger est l’art de planifier, coordonner et contrôler des ressources afin de réaliser un travail en optimisant les dépenses. Pour se faire, il s’agit de gérer des ressources humaines afin que toutes et tous mobilisent leurs forces avec une intensité durable et dans la même direction.

Le management est un art qui s’apparente à l’expertise de l’artisan. L’artisan développe un savoir unique qui lui appartient et qui correspond à un besoin particulier qui ne s’acquiert pas d’un claquement de doigt.

Comme pour toute activité, diriger efficacement consiste en un arbitrage entre plusieurs composantes : le résultat à obtenir, le plaisir que chacun peut y trouver, la santé des collaborateurs, leur fidélité, une cohésion dans la durée ainsi que tous les autres critères qui correspondent aux besoins de votre organisation.

Au-delà des gimmicks managériaux, les qualités personnelles qui me semblent intéressantes à considérer sont :

- Avoir une liberté d’esprit

- Avoir du courage

- Assumer ses actes et ses décisions

- Ne pas chercher à plaire, mais ne pas nuire

- Être capable d’écouter et cas échéant, reconnaître et corriger

Diriger, c’est avoir le discernement de choisir les voies et les méthodes qui conviennent à la situation. Dès lors, aucune méthode et aucune idée fixe ne peuvent conduire au succès.

Enfin, manager consiste à mobiliser des forces pour accomplir un travail, encore faut-il avoir un but et des ambitions partagées. Et si le tout pouvait avoir du sens, on éviterait probablement pas mal de bullshit job (boulot de merde) et de gesticulations managériales stériles.

© Pascal Rulfi, janvier 2024.

Téléchargez l’article : Fake management