Il y a trois ans environ, j’avais été interpellé par une annonce sur Linkedin au sujet d’une promotion au poste de CHO (Chief Happiness Officer). En français le directeur exécutif du bonheur.

Cette annonce ayant piqué ma curiosité, j’ai consulté le parcours du nouveau directeur et j’ai constaté que c’est au terme d’une formation de trois jours et sans aucun background dans les ressources humaines que la promotion a été prononcée. Trois jours…

Depuis, il suffit de consulter les titres ronflants et creux qui pullulent sur ces réseaux pour s’apercevoir que quelque chose a changé, les distributeurs de bonheur et autres disrupteurs bienveillants semblent être une tendance forte.

Toute nouvelle tendance nourrit automatiquement le scepticisme, certains l’abordent sous l’angle de l’humour comme l’ingénieur Karim Duval, d’autres s’insurgent comme la philosophe Julia de Funes, ou encore démontent scientifiquement la vacuité des concepts comme Christophe Genoud dans son livre « Leadership, agilité, bonheur au travail…bullshit ! ».

Ces personnes sont infiniment plus compétentes que moi pour analyser le phénomène identifié comme du « bullshit managérial ». Je ne vais donc pas commenter la pertinence des concepts comme le bonheur au travail, la résilience ou la bienveillance.

Je suis un ingénieur, un métier aujourd’hui sous-estimé, voire moqué. L’ingénieur résout des problèmes complexes, dans une forme de solitude qui demande de la persévérance et d’importantes connaissances.

J’ai appris que le savoir est un long apprentissage parsemé d’affres et de ténèbres, ce qui n’incite pas à la gaudriole.

Dès lors, j’avoue être pour le moins subjugué par l’importance prise par des métiers et des concepts qui ne me semblent pas très sérieux.

Pourtant, ces nouveaux mots clé du management existent et semblent rencontrer un certain succès. Comme on ne se bat pas contre le marché, force est d’admettre leur existence. Je vais donc tenter de comprendre les raisons pour lesquels ils résonnent auprès de certains.

Je ne suis pas sociologue, je n’ai pas les compétences théoriques pour formuler une critique étayée de ces nouveaux mantras du management. Au demeurant, je me demande quels sont les facteurs clés qui ont fait émerger ces concepts.

Depuis quand ?

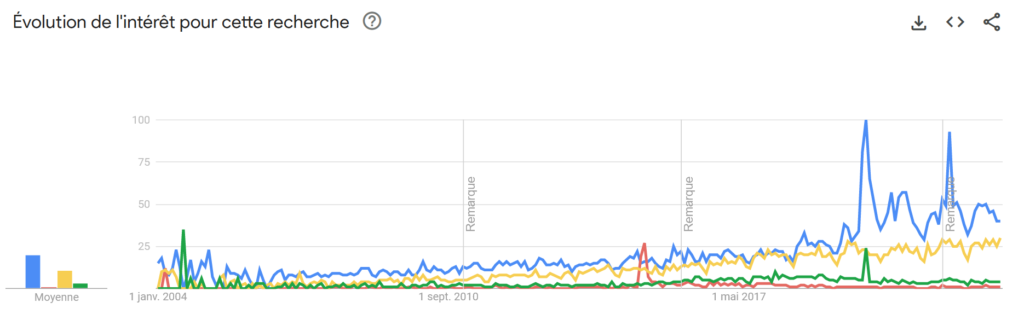

J’ai la perception d’un phénomène récent et assez soudain. Pour objectiver cette perception, j’utilise les outils offerts par Google afin d’analyser les trends des mots « résilience » (bleu), « bienveillance » (jaune), « disruption » (vert) et « bonheur au travail » (rouge), en France, de 2004 à ce jour.

Evolution de l’intérêt pour cette recherche en France

De ce graphique, je tire les enseignements empiriques suivants : selon les trends google, le bonheur au travail et la disruption sont des non-sujets.

En revanche, la résilience et la bienveillance font une lente croissance sans réel point d’inflexion. Toutefois, en avril 2020 et en avril 2022, on note un intérêt accru pour la résilience, ce qui correspond probablement à la pandémie de COVID-19 et à la variole du singe et peut être à l’élection présidentielle française, respectivement.

Eléments de contexte

La période des « trente glorieuses » est comprise entre 1945 et 1975, le début est marqué par la fin de la deuxième guerre mondiale et la fin coïncide avec le premier choc pétrolier.

Les éléments clés de cette période sont : d’importants progrès techniques qui ont cultivé le sentiment de possibilités infinies, le plein emploi qui a favorisé une certaine insouciance, une croissance de la productivité qui a impacté positivement la croissance économique et par rebond il en a résulté une augmentation constante du niveau de vie.

Professionnellement, cette période est ressentie comme insouciante et optimiste, elle laisse entendre que tout est possible quand on travaille bien et que l’ascenseur social fonctionne. Cette vue est bien entendu idéalisée comme en témoignent les nombreuses, et parfois violentes, grèves dans l’industrie, sans parler de la guerre froide et des guerres de décolonisation qui ont tempéré tout ce bonheur perçu.

Après deux chocs pétroliers, la société se réveille avec une puissante gueule de bois. A la toute fin des années 70, la fin des illusions va favoriser l’émergence du néolibéralisme triomphant incarné par Thatcher au Royaume-Uni et Reagan aux USA.

La mise en œuvre de cette doctrine a favorisé : la désindustrialisation, l’individualisme et l’argent décomplexé.

Le message néolibéral distillé à la population était et est encore : optimisez la productivité, faites du fric et pour cela soyez votre propre entrepreneur. En France le message a été porté par le sémillant Bernard Tapie.

Ce message axé sur la performance a produit les yuppies, une carricature de winners omniprésents dans la finance. Sans scrupules, leurs frasques et leurs fraudes ont produit quelques scandales et entrainé la faillite de quelques banques. Des comportements qui ont encore cours aujourd’hui, et pas que dans les banques.

Génération

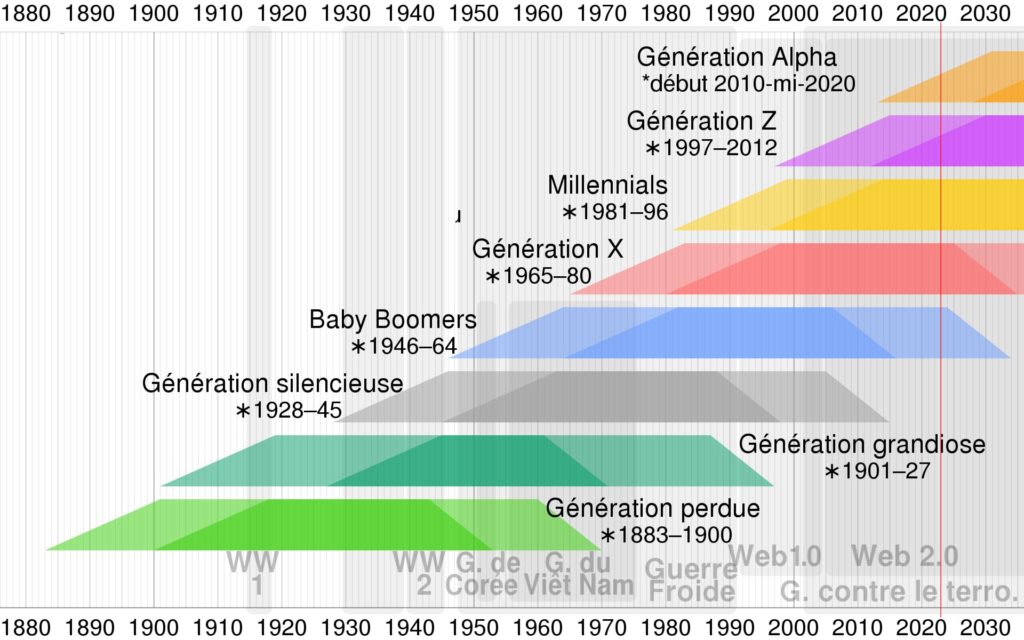

Les milléniaux ou génération Y regroupent les personnes nées entre le début des années 80 et le milieu des années 90. On trouvera une abondante littérature qui décrit cette génération. Je retiens de ce qui est supposé les caractériser :

- Un besoin de sens et d’intérêt, en particulier dans le travail ;

- Une grande mobilité (génération zapping, perçue comme instable et peu loyale) ;

- Un besoin de liberté et d’autonomie ;

- Une forte perception de la valeur et des compétences (au détriment de l’autorité et de l’ancienneté) ;

- L’utilisation exhaustive des technologies numériques.

Cette génération a débarqué dans le monde du travail dès 2005. On remarque que les frémissements de l’intérêt pour la recherche sur la bienveillance coïncident avec l’arrivée des milléniaux dans l’entreprise avec un décalage de 4 ans.

La combinaison de la désindustrialisation, des délocalisations et de l’auto-entrepreneuriat a été intimement intégrée par la génération Y. Les charrettes de licenciement ont fait la bande son de leur enfance. Ainsi, cette génération a compris que la loyauté n’était pas payante et que la valeur personnelle était monnayable. Ceci est d’autant plus vrai dans les nouvelles compétences numériques, dont l’ancienne garde n’a aucune compréhension mais un cruel besoin. La génération Y se comporte naturellement comme un mercenaire qui optimise ses intérêts personnels. La leçon a été bien comprise !

Surqualification

La désindustrialisation rampante impliquait logiquement une tertiairisation du tissu économique. Dès lors, pour occuper des postes exigeant plus de compétences, il fallait disposer d’un réservoir de travailleurs qualifiés et bien formés.

Cette logique implacable et un peu simpliste a motivé les décideurs et les politiques à encourager les jeunes à entreprendre des études. Ainsi, en 1985, le gouvernement Mitterrand fixe l’objectif de mener 80% d’une classe d’âge au niveau du bac.

La démocratisation des études a permis au plus grand nombre d’accéder à des études supérieures, souvent dans des branches à l’employabilité aléatoire. Enfin, on observe que le niveau d’étude requis pour accéder au marché du travail a tendance à augmenter, une simple licence suffisait, puis un master et maintenant un doctorat et la maitrise de plusieurs langues.

En revanche, les entreprises n’ont pas fondamentalement changé. Ayant l’embarras du choix, elles recrutent des personnes surqualifiées pour occuper des postes subalternes. Cette fuite en avant provoque incompréhension et frustrations de part et d’autre.

Sous nos latitudes, le confort procuré par un salaire élevé et une situation stable incite à la compromission en acceptant de perdre sa vie à la gagner.

Toutefois, le manque de sens de ces emplois engendre la frustration, qui est probablement un terreau fertile pour les marchands de bonheur et les coachs de toutes sortes.

Entreprises

Le mode de fonctionnement de l’entreprise industrielle est assez simple, il est fait d’une pyramide de commandement et d’objectifs de production faciles à calculer. Les leviers permettant d’augmenter la production d’une chaine de montage revient à augmenter la cadence et augmenter le nombre d’heures.

Faire bosser des ouvriers dans des conditions abrutissantes passe par l’intimidation et une forme de violence, c’est la version civile du management militaire. La violence est restituée dans les combats syndicaux qui sont aussi vieux que l’industrie.

Ceci pour dire que ce n’était pas mieux avant. La perception d’un monde solidaire et bienveillant est une chimère. En revanche, la perception des rapports de force était simple, le patron d’un côté et les travailleurs de l’autre.

La tertiarisation de l’environnement économique a modifié et complexifié le fonctionnement des entreprises. On observe une bureaucratie envahissante où on ne sait pas toujours qui fait quoi, ce qui fait écho à la citation de Peter Drucker, pape du management, « l’administration par objectif est efficace si vous connaissez les objectifs. Mais 90% du temps vous ne les connaissez pas ».

Pour les acteurs de ces environnements, on peut imaginer qu’ils ressentent le manque de sens dans leur activité professionnelle qui est purement alimentaire. Ce que la génération Y n’est pas prête à accepter.

De plus, dans le flou ambiant, je soupçonne que les ambitions de certains se concrétisent par des mécanismes qui n’ont rien à voir avec la méritocratie. En effet, faute d’objectifs explicites et partagés, la promotion repose sur des critères qui n’ont rien de rationnels. En clair, c’est la porte ouverte aux « sales cons » qui feront souffrir toute l’organisation.

Voilà le paradoxe, face à la « souffrance confortable » des collaborateurs sous le joug de managers intimidants et manquant souvent de légitimité, les théories sur la bienveillance et le leadership séduisent.

A mon sens, ces théories n’apportent pas grand-chose mais elles sont le signal de pratiques toxiques au sein des entreprises.

Silicon Valley

L’industrie de l’informatique dans la Silicon Valley a été très innovante et a introduit nombre de nouvelles pratiques dans les entreprises de ce secteur.

Des entreprises conçues comme des campus universitaires, une grande liberté laissée aux collaborateurs dont le fameux 20% de temps attribué pour des projets personnels, la salle de gym et le restaurant gratuit forment les attributs sexy qui séduisent. En oubliant bien sûr de dire que les employés de la tech subissent des cadences infernales et une pression élevée.

Cette politique d’entreprise répond à des objectifs précis et liés à la performance dans un environnement ultra compétitif et dont les révolutions se succèdent à un rythme effréné. L’agilité et la créativité dont elles font preuve sont remarquables et sont la condition de leur succès.

Ces méthodes disruptives ont été reproduites dans d’autres secteurs d’activité tel que l’automobile. En quelques années, des entreprises nouvellement entrées sur le marché ont totalement bousculé un monde plutôt sclérosé.

C’est le choc des cultures entre un ancien monde dépassé et un nouveau monde disruptif.

Nos entrepreneurs, incapables d’impulser cette dynamique, tentent de singer les pratiques de la Silicon Valley sans tout le temps comprendre l’origine et le sens de cette politique RH.

J’ai vécu l’installation d’un babyfoot dans une entreprise industrielle dont le métier repose sur la tradition et le paraitre. L’intention était probablement de se positionner dans une forme de coolitude en instaurant un semblant d’esprit startup dans l’entreprise. Cette initiative sans cohérence avec l’environnement à fait long feu.

A mon sens, cet exemple montre les tentatives du management de moderniser ses pratiques sans en avoir les clés. Cette quête est ressentie comme urgente car les attentes de la nouvelle génération ne correspondent pas vraiment aux pratiques des entreprises en place.

Que conclure ?

Finalement, le bullshit managérial est un épiphénomène qui semble avoir moins d’impact que les marchands du temple semblent le prétendre.

A mon humble avis, ces concepts sont des emplâtres sur une jambe de bois. Leur émergence est motivée par deux facteurs :

- Des remèdes prêts à l’emploi pour tenter d’attirer des jeunes talents dont les aspirations ne correspondent pas du tout aux pratiques ayant cours dans la majorité des entreprises.

- Un pis-aller dans des environnement qui peuvent s’avérer toxiques. Les collaborateurs, bien formés mais n’étant plus prêt à souffrir, sont séduits par les promesses de lendemains qui chantent. Des promesses qui n’ont rien de nouveau dans l’histoire de l’humanité.

Finalement, cela interroge sur le sens que nous donnons à nos activités professionnelles, des collaborateurs quittent des positions confortables mais vides de sens pour se reconvertir dans des métiers plus en prise avec le réel. Cela devrait être un signal pour les hautes directions qui ne peuvent plus se satisfaire du seul bilan financier de leur entreprise comme indice de performance.

La nomination d’un responsable du bonheur au travail est infantilisant voire grotesque car le bonheur ne se décrète pas. En revanche, le respect est une valeur gagnante, voire obligatoire.

De même, la légitimité du management est importante, éviter d’encourager des personnes toxiques est indispensable. En clair, il s’agit d’aligner ses pratiques managériales avec des valeurs partagées qui seront teintées d’un certain humanisme.

Il semble que le mot travail vient du latin tripalium, qui était un instrument de torture composé de trois pieux. Ceci dit, rien n’oblige de faire de l’entreprise un lieu de souffrance, d’autant que c’est une pratique stérile dans un monde fortement complexe qui demande de mobiliser l’intelligence.

La réflexion devrait être menée par un management potentiellement source du problème, et ce n’est pas le moindre des défis.

© Pascal Rulfi, mai 2023.

Téléchargez l’article : Le bullshit managérial, pourquoi et pour qui ?