J’observe avec curiosité, voire amusement, la sidération des chancelleries européennes face aux débordements du président Trump.

Sans filtre, loin des conventions diplomatiques usuelles, le prince autoproclamé du deal intimide et tord le bras de ses interlocuteurs sans vergogne et sans ligne cohérente puisqu’il peut mentir et changer d’avis au gré des circonstances. De plus, on assiste à des passes d’armes surréalistes, comme l’a montré l’altercation avec le président ukrainien dans le bureau ovale, dont les griefs ont notamment porté sur l’habillement de Zelensky (!)

Trump a le mérite d’avancer à visage découvert. Sa politique MAGA (Make America Great Again) est d’une simplicité et d’un pragmatisme tout américain. Trump est un président élu et réélu, il a le support incontesté de la population étasunienne qui a choisi son président en toute connaissance de cause.

Ce qui est plus surprenant, c’est la sidération affichée par nos gouvernements qui, depuis 80 ans, agissent en vassal des États-Unis. Et surtout, leur manque de vista considérant que la position était destinée à durer éternellement.

Le mythe du sauveur

Les États-Unis nous ont été vendus comme les défenseurs du monde libre. Nous devons aux GI’s leur sacrifice sur les plages de Normandie dans le combat contre la barbarie nazie. Comme vient de le rappeler la porte-parole de la Maison Blanche : « c’est uniquement grâce aux États-Unis que les Français ne parlent pas allemand ». C’est ce que nous allons voir.

En matière de sacrifice, il est intéressant de prendre connaissance de la comptabilité des pertes humaines des principaux belligérants occidentaux pendant la Deuxième Guerre mondiale :

| Pays | Morts militaires | Morts civils | Total | Morts en % de la population |

| Pologne | 240’000 | 5’580’000 | 5’820’000 | 16.70% |

| Union soviétique | 11’700’000 | 15’760’000 | 27’460’000 | 16.30% |

| Allemagne | 5’563’000 | 3’150’000 | 8’713’000 | 12.42% |

| Lettonie | 230’000 | 230’000 | 460’000 | 11.78% |

| Hongrie | 300’000 | 280’000 | 580’000 | 6.35% |

| France | 217’600 | 350’000 | 567’600 | 1.35% |

| Italie | 301’400 | 153’200 | 454’600 | 1.03% |

| Royaume-Uni | 383’800 | 67’100 | 450’900 | 0.94% |

| États-Unis | 416’800 | 1’700 | 418’500 | 0.32% |

S’agissant du sacrifice humain des futures grandes puissances, force est de constater l’écrasante différence « d’investissement » entre les États-Unis et l’Union soviétique. Prorata de la population, l’URSS a déploré 51 fois plus de morts que les USA.

Les pertes militaires américaines durant la guerre s’élèvent à 416’837 tués, dont 292’131 de causes militaires. Les pertes sur le théâtre Europe-Atlantique s’élèvent à 183’588 soldats. À mettre en regard des 11’700’000 soldats soviétiques, un rapport de près de 64 fois.

Les alliés ont pu compter sur la formidable puissance industrielle américaine. Nation fortement industrialisée, elle a orienté tous ses efforts dans la production d’armement avec la redoutable efficacité qu’on lui connait.

Cependant, l’aide américaine en matériel de guerre n’a pas été une contribution gracieuse pour la liberté. L’armement a été payé en or sonnant et trébuchant en dépossédant notamment la Grande-Bretagne de ses réserves. Le prêt bail, pour un montant total de 50 milliards de dollars, était conçu pour contourner la neutralité américaine. Il a surtout permis aux USA de mettre la main sur des marchés, des technologies et autres avantages. Ainsi, le Royaume-Uni finira de rembourser sa dette en 2006.

Rebelote avec l’European Recovery Program, plus communément appelé plan Marshall. Si cet habile montage a largement contribué à la reconstruction de l’Europe, il s’agissait de prêts qui étaient assortis de plusieurs conditions. En particulier, l’obligation d’importer pour un montant équivalent d’équipements et de produits américains.

Si le plan Marshall a permis à l’Europe occidentale de ne pas s’effondrer, il a assuré à l’économie américaine une prospérité sans pareil. La guerre 39-45 aura été l’occasion pour l’Amérique de définitivement éradiquer les effets de la grande dépression.

Finalement, le libérateur aura finement manœuvré, car avec un investissement mesuré, il aura vassalisé l’Europe, assuré sa domination et garanti sa prospérité pendant des décennies.

La peur viscérale du communisme aura favorisé la soumission de l’Europe aux États-Unis jusqu’à ce jour. Dès lors, sans minimiser le rôle de l’Amérique sur le front européen, il apparaît que le sauveur de la liberté relève plutôt d’un mythe qui aura laissé des traces durables dans l’esprit des gens.

Le célèbre discours de mars 1946 du très anti-communiste Winston Churchill marquera le début de la guerre froide : «de Stettin sur la Baltique à Trieste sur l’Adriatique, un rideau de fer s’est abattu sur le continent ». La polarisation du monde entérinera les fronts et l’acceptation de la domination américaine sur l’Europe de l’Ouest. Seul le Français de Gaulle aura la lucidité et le courage de la refuser.

En définitive, les petits arrangements avec l’histoire forgent le récit des nations. Ils sont les constantes qui permettent souvent d’enjoliver la vérité. C’est ainsi que nous avons feint de croire que la puissance de la vaillante armée suisse « a fait peur à Hitler ». La vérité est beaucoup moins glorieuse.

Une domination par la loi

En nous plaçant dans un horizon plus proche, nous subissons diverses lois américaines qui agissent de façon extraterritoriale.

La loi fédérale américaine Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), qui date de 1977 et qui a été amendée en 1988 et 1998, porte sur les actes de corruption commis hors du territoire des États-Unis par des personnes morales ou physiques.

Dans son interprétation, le simple fait d’avoir établi une communication téléphonique ou envoyé un courriel transitant via le territoire américain permet l’application du FCPA (!)

Cette disposition est louable et part d’un bon sentiment, car elle tente de mettre sur pied d’égalité tous les acteurs d’un marché. Toutefois, ce dispositif est aussi un instrument de domination dans la guerre économique que se livrent les nations, comme l’illustre l’affaire Alstom.

En 2013, un cadre de l’entreprise française Alstom a été accusé de corruption et embastillé dans une prison de haute sécurité par le gouvernement américain. Les accusations portaient sur des pots-de-vin versés par Alstom à des membres du gouvernement indonésien afin d’obtenir un important projet. Le directeur général d’Alstom était également ciblé par la justice américaine. Ce dernier cherchait activement à sauver sa peau.

Il se trouve que l’américaine General Electric était en négociation pour le rachat de la branche énergie de la française Alstom. Ce secteur éminemment stratégique était aussi convoité par l’Allemande Siemens.

Face aux pressions du gouvernement américain et sur la base des accusations liées au FCPA, General Electric a remporté le morceau sans grande peine. Plus qu’une affaire de morale, certains y voient l’instrument permettant d’affaiblir des entreprises stratégiques pour mieux se positionner sur les marchés mondiaux.

Dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, l’Amérique se dote d’un nouveau dispositif : le Patriot Act, une « loi pour unir et renforcer l’Amérique en fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme ». Dans la pratique, cette loi autorise les services de sécurité à accéder aux données informatiques détenues par les particuliers et les entreprises, sans autorisation préalable et sans en informer les utilisateurs.

Une fois encore, sous des intentions a priori louables, les USA s’autorisent un espionnage extensif qui déborde le cadre de la lutte contre le terrorisme. C’est ainsi que la NSA collecte des informations issues des communications de toutes sortes et de toutes provenances.

En 2013, Edward Snowden fera fuiter un important volume de documents révélant l’ampleur des informations collectées par les services de renseignement américains et qui ne portent pas sur la lutte contre le terrorisme.

Ces deux dispositifs portent atteinte à la souveraineté des pays et peuvent être vus comme une sorte de colonisation.

Un nouvel environnement

Les récentes et controversées mesures douanières prises par le gouvernement américain sont brutales et erratiques. Elles sortent de la tradition policée des conversations diplomatiques.

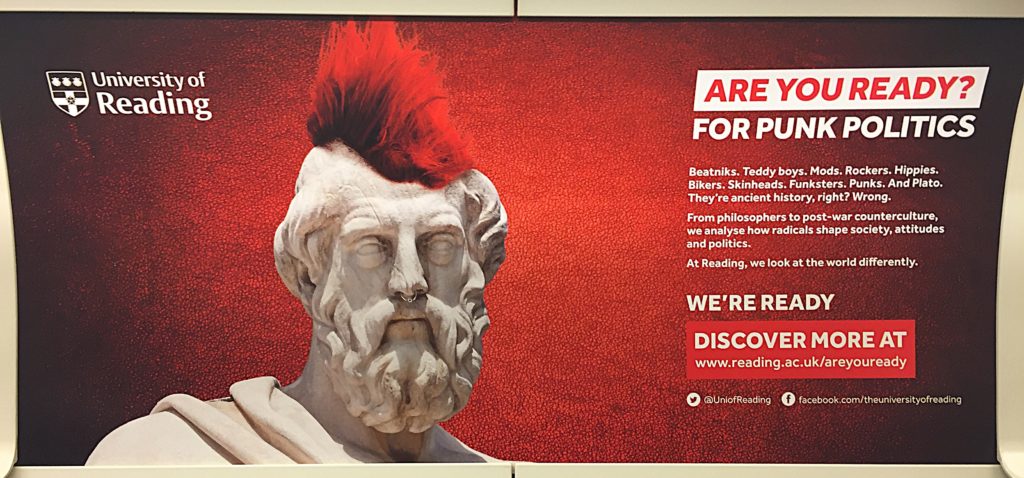

Mais l’Amérique n’a pas changé, elle a toujours défendu l’America First et c’est normal. La seule différence est la méthode un peu punk employée par la nouvelle administration.

Si la façon peut nous choquer, le fond n’est pas nouveau. « Les États n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts », avait déclaré de Gaulle. Cette citation devrait guider l’action de nos dirigeants politiques.

Tout porte à croire que l’Europe l’a oublié et s’est laissé bercer dans une confortable somnolence.

Pendant des décennies, elle a distribué des prébendes au prétexte de maintenir des pouvoirs internes ou des équilibres externes. Désindustrialisée, peu capable de produire de la valeur, incapable d’exploiter l’innovation, seules ses bureaucraties ont enflé, convaincues que cet équilibre devrait durer éternellement. En faisant vœux d’allégeance en achetant des armes outre-Atlantique, les Européens ont cultivé l’illusion d’acheter une sécurité éternelle. Quelle erreur !

« Le paradoxe est que, depuis longtemps, 500 millions d’Européens demandent à 300 millions d’Américains de les défendre contre 140 millions de Russes » a récemment déclaré Donald Tusk, le premier ministre polonais. Comment lui donner tort.

L’apparition de la Chine sur la carte des grandes puissances change la donne géostratégique. La Chine est devenue une puissance économique et militaire. Elle semble construire une stratégie sur le long terme et j’ai le sentiment que l’Europe n’a pas pris la mesure de ce changement de barycentre.

Jusqu’ici, les États-Unis bénéficiaient du privilège exorbitant du dollar. Ce privilège est mis en cause, notamment par les BRICS qui ont créé une monnaie alternative au dollar et adossée à l’or.

Le pétrole, carburant de l’économie, devient négociable en autre chose que le dollar, ce qui représente un risque très important pour les États-Unis qui ne peuvent plus payer en monnaie de singe.

Ainsi, la balance commerciale systématiquement négative de l’Amérique a produit un endettement qui devient un réel problème. Dès lors, on comprend mieux les récentes mesures prises.

L’Europe est condamnée, non seulement à s’unir, mais surtout à fédérer ses forces. Elle doit rattraper son retard en matière numérique, dégraisser ses administrations, chercher de la compétitivité industrielle autrement qu’en délocalisant, avoir une stratégie de la sécurité commune, imaginer, mais surtout mettre en œuvre un futur commun (le rapport de Mario Draghi fournit les lignes directrices).

C’est possible ! Souvenons-nous du succès d’Airbus, né sous les décombres de l’industrie aéronautique européenne. Les Anglais et les Allemands ont été des précurseurs, mais trop fragmentés pour survivre.

L’informatique est née en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le Zuse 3 allemand, conçu en 1941, a été la première machine électromécanique programmable. Colossus Mark 1 anglais était opérationnel dès 1943, il s’agit du premier ordinateur fondé sur le système binaire. Pourtant, l’histoire a retenu que le premier ordinateur est l’ENIAC américain de 1945.

Si tous sont sortis dans un mouchoir de poche dans l’urgence de la guerre, il faut retenir la place de l’Europe dans ces innovations.

L’Europe doit défendre un idéal de juste paix. Maintenir des discussions ouvertes, équitables et profitables avec toutes les entités mondiales. Mais sans candeur ou naïveté.

L’Europe dispose d’un réseau d’écoles de grande valeur, d’une éducation moyenne élevée. Elle doit tout faire pour exploiter au mieux ses ressources et avancer avec confiance.

L’Europe et l’Amérique sont cousins. Ce doit toujours être un plaisir de se rendre mutuellement visite et de partager. En revanche, il est très malsain de coucher ou de dépendre de ses cousins !

À nous de promouvoir le MEGA (Make Europe Great Again).

© Pascal Rulfi, avril 2025.

Téléchargez l’article : USA-EU